Il collegio

di Paola Cecchini

I collegi di provincia degli anni Cinquanta, che tanto ricordano l’Azzurro di Paolo Conte, non ospitavano soltanto orfani o trovatelli ma costituivano il parcheggio obbligato per i bambini in attesa di raggiungere i genitori partiti per l’estero.

A noi oggi sembra una cosa molto strana. Trattiamo i bambini (nostri ed altrui) con cura e grande attenzione e mai ci verrebbe in mente di lasciare un bimbo solo, in collegio, mentre tutti gli altri familiari si trovano nell’altra parte del mondo.

A quel tempo era una cosa consueta: un bambino lasciato nel paese natìo rappresentava una forte attrazione per far ritorno definitivo in patria (il sogno di ogni emigrante) soprattutto se si trattava di un maschietto.

Così successe a Filippo Vagnoni, ascolano, ingegnere presso la Corte dei Conti di Caracas e Console per alcuni anni a New York prima dell’era Chavez.

Quando l’ho conosciuto e mi ha consegnato questa testimonianza, era Presidente dei Marchigiani nel Paese sudamericano (il racconto fa parte del libro ‘Entre cuentos de nostalgias’-Ed.Sudamericana che ho tradotto in italiano col titolo ‘Momenti di nostalgia’).

In queste righe Filippo racconta quando è tornato dopo trent’anni a Grottammare dove era stato ospite per anni del collegio ‘Cantalamessa’, prima che il padre lo chiamasse in America.

Ricorda quando la madre ‘che sempre aveva saputo cosa fare nella vita’ l’aveva lasciato lì, ricorda le sue lacrime che si confondevano con l’acqua che zampillava dalla fontanella a cui era accorso per bere, i giochi nel cortile di cemento con il pallone di stracci, le dispute ed i colpi, le vittorie e le sconfitte, le dame di beneficenza ed i loro giocattoli vecchi.

‘Eravamo gli orfani, i più poveri, quelli del collegio della beneficenza pubblica e il mantello pesante di lana azzurra che con tanta allegria avevo ricevuto e di cui ero tanto orgoglioso, era il simbolo della nostra condizione’…

* * * * *Riconosco la chiesa e la piazza con la piccola fontana. Trenta anni fa, mia madre dovette sollevarmi affinché potessi bere, ora lei non c´è più e dalla fonte secca non scende acqua.

Ero arrivato a Grottammare due ore prima con il proposito di ricostruire quel momento e credevo di aver parcheggiato presso la stessa fermata degli autobus.

La mia mente era confusa sotto il peso dei ricordi.

L’immagine di lei mi appariva sfocata, però immensa. Mia madre era sempre stata sicura, autoritaria, di modi decisi.

Avevo otto anni quando mi fece scendere in bilico dall’autobus stringendo con tanta forza il mio polso che ancora oggi sento il calore di quella stretta.

Poche parole, il passo difficoltoso di una donna che aveva fretta e che trascinava una valigia di cartone con poche cose da una parte ed un bambino spaventato dall’altra. Sapeva quello che faceva, mia madre ha sempre saputo cosa fare, ma quella volta non l’avevo capita, non sapevo che significasse emigrare e la parola collegio aveva per me il significato di una scuola grande. Conoscevo i genitori dei miei compagni, però non avendo conosciuto mio padre che per quanto mi ricordassi era sempre stato in America, non avevo nemmeno idea di che significasse averne uno.

L’ora doveva essere la stessa di quella sera di fine estate.

Il caldo, la solitudine delle strade, la lunghezza delle ombre e il passo deciso di mia madre che sempre sapeva dove andare. Quello che non poteva immaginare, però, era l’angoscia del bambino al quale aveva detto che a partir da quel giorno non l’avrebbe più vista per un po’ di tempo, né avrebbe più visto le sorelle e nemmeno la casa; avrebbe dovuto comportarsi bene nel collegio delle suore dove sarebbe rimasto, prima di essere chiamato in America.

Il passo di lei sì che lo ricordo e la forza sul mio polso e i miei occhi pieni di lacrime ed il mio cuore desolato.

Dopo trenta anni la ricordavo bene, mi ricordavo di me bambino, però avevo dimenticato la collocazione delle case, degli edifici, delle strade. Passai due ore girando per la città.

Avevo creduto di poter ripercorrere facilmente il cammino fatto, trascinato dalla sua mano, invece mi ero perso e non c’era gente a cui domandare e nemmeno volevo chiedere niente a nessuno.

Tornai a provare, la prima a sinistra e arrivando al caffé, subito a destra, secondo quanto mi avevano detto al mattino all’Ufficio del Turismo.

Insistetti, seguendo l’odore del mare, cercando il rumore del treno, orientandomi con le chiome delle palme, giro dopo giro, strade dopo strade, ricordi e dimenticanze: prima il campanile, poi lo spazio aperto della piazza e la chiesa, infine, la fontana.

Mamma, ho sete!

Lei mi sollevò con le sue braccia forti e io potei dissetarmi con l’acqua che zampillava dalla bocca del dragone che si confondeva con le mie lacrime. Oggi l’acqua non scorre più dalla fontana secca, mia madre é morta ed io potrei appagare la mia sete solamente inclinandomi un po’.

Accarezzo il bronzo del dragone ormai in disuso, sento il calore sprigionato dal metallo e i ricordi mi angosciano. La piazza sembra essersi ridotta, ma non al punto di perdere la sua maestosità. In fondo, prima della ferrovia, vedo la cancellata di ferro pesante e se proteggo gli occhi dal sole della sera, scorgo una costruzione bianca, un poco più grande degli edifici che la circondano, il collegio.

La mia mano scivola sul corpo allungato del dragone e lo accarezzo, mi fa paura staccarmi dall’animale caldo, ma devo avvicinarmi. In fondo, sono venuto per questo.

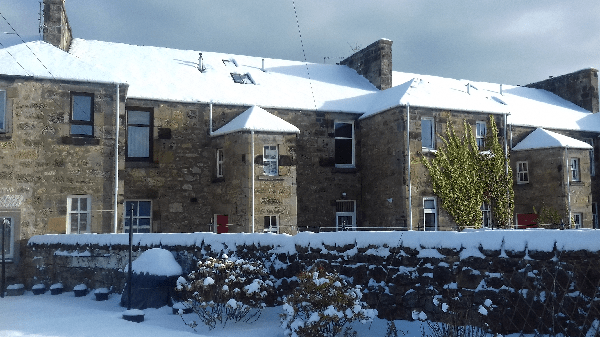

L’emozione del ricordo divenuto limpido libera la mia mente per alcuni secondi. Poi, quello che vedo mi colpisce al cuore: il collegio é abbandonato in uno stato irriconoscibile, ed il ricordo soffocato si trasforma in immensa e solitaria tristezza. La cancellata é chiusa con catene, i vetri delle finestre sono rotti, il giardino é colmo di erbacce, la parete, grande e bianca, é piena di volgarità, e soprattutto il silenzio.

Non c’é rumore, né vento, né aria, né animali, né veicoli che transitano, e non se ne vedono neppure parcheggiati nelle vicinanze. Smetto di respirare e c’é il nulla.

Chiudo gli occhi cercando di ricordare quanti eravamo, cento, duecento, trecento.

I ricordi si trasformano in immagini confuse: visi di bambini, occhi velati di malinconia, lacrime di tristezza, silenziose grida di rabbia quando ci picchiavano ed ancora…le soddisfazioni nell’aver superato qualche esame, le partite di calcio con le palle di stracci nel cortile di cemento, le dispute ed i colpi, le vittorie e le sconfitte, le dame di beneficenza ed i loro giocattoli vecchi.

E improvvisamente il gran freddo nelle aule e nei grandi dormitori senza riscaldamento, freddo che cercavamo di superare stringendoci forti l’uno all’altro fino a soffocarci.

Un sorriso si affaccia sul mio viso: ricordo la soddisfazione della direttrice quando la domenica di buon’ora chiamava i migliori della settimana per ricevere il premio che consisteva nell’assistere alla Messa nella chiesa grande della città…ma é un ricordo che diventa amarezza. Al principio vincevo sempre, mi piaceva sfilare a passo svelto, attraversare le strade, vedere gente, assistere il sacerdote nei suoi uffizi. Poi cominciai a perdere e trovai piacere nella sconfitta e a partire da allora, persi sempre.

E’ che nelle strade ci guardavano, nella chiesa ci guardavano e mentre rispondevo con sorrisi agli sguardi che credevo di simpatia, mi accorsi che ci indicavano con compassione, con disprezzo, talvolta con odio, e sullo spiazzo, nei pochi momenti di libertà prima che venissimo allineati per la marcia del ritorno, allontanavano i bimbi della nostra età affinché non ci mischiassimo.

Eravamo gli orfani, i più poveri, quelli del collegio della beneficenza pubblica, e il mantello pesante di lana azzurra che con tanta allegria avevo ricevuto e di cui ero tanto orgoglioso, era il simbolo della nostra condizione.

Trenta anni fa non potevo comprendere perché, pur avendo padre e madre, vivevo tra gli orfani, né avevo capito che significava emigrare. Oggi so cosa vuol dire essere povero e ho anche conosciuto l’emigrazione.

Il frastuono del treno interrompe il mio silenzio, sorrido al mio passato e mi riconcilio con mia madre.

Tutto é cambiato da allora, soltanto il treno, che distraeva la nostra malinconia e ci teneva svegli nelle lunghe notti di prigionia solitaria, è rimasto lo stesso.

A che ora passerà il prossimo? Quanti vagoni avrà? Andrà al nord o al sud? Arriverà da qualche parte? Quando verrà il mio, quello che mi porterà in America? – ero solito chiedermi.

Il silenzio mi rasserena, i ricordi si perdono, tutto é cambiato.

Non c’é più il collegio, non ci sono più orfani, non ci sono più emigranti…e nemmeno bambini.

Paola Cecchini

Redazione@progetto-radici.it